Was ist ein Fachwerk?

Ein Fachwerk ist eine besondere Konstruktionsweise, die durch die Verwendung von Stäben charakterisiert ist, welche primär auf Zug oder Druck belastet werden. Diese Stäbe sind an ihren Enden in sogenannten Knotenpunkten verbunden und bilden typischerweise ein Netzwerk aus Dreiecken. Diese geometrische Form verleiht der Konstruktion hohe Stabilität und ermöglicht eine effiziente Verteilung der Kräfte.

Für ideale Fachwerke gelten die Knoten als gelenkig, wodurch keine Momente oder Querkräfte wirken und die Kraftübertragung klar entlang der Stäbe erfolgt. In der Praxis werden oft Verbindungen genutzt, die sich den gelenkigen Verbindungen annähern. Durch diese Bauweise nehmen die Stäbe ausschließlich axiale Kräfte auf, was einen effizienten Materialeinsatz erlaubt und große Spannweiten ermöglicht. Daher finden Fachwerke Anwendung im Hochbau, Brückenbau, bei Kränen und Masten.

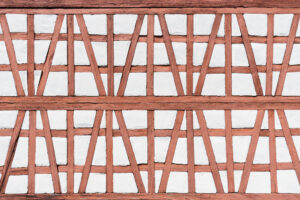

Historisch wurden Fachwerke auch in Fachwerkhäusern verwendet, bei denen das Tragwerk aus Holzbalken besteht. Diese Balken werden mit Materialien wie Lehm, Stroh oder Ziegel ausgefüllt, was für zusätzliche Wärmedämmung und Schutz sorgt. Diese Kombination von präziser Ingenieurstechnologie und ästhetischer Gestaltung macht Fachwerke sowohl traditionell als auch modern relevant.

Komponenten eines Fachwerks

Ein Fachwerk besteht aus verschiedenen Komponenten, die für die Stabilität und Tragfähigkeit der Konstruktion verantwortlich sind:

- Stäbe: Diese bilden das Grundgerüst eines Fachwerks und übernehmen die axialen Kräfte, also Zug oder Druck. Sie können aus Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein.

- Knotenpunkte: An diesen Punkten sind die Stäbe verbunden. Idealerweise sollten diese Verbindungen gelenkig sein, um Biegemomente zu vermeiden.

- Obergurt und Untergurt: Diese horizontalen Stäbe begrenzen das Fachwerk und nehmen einen Großteil der Zug- und Druckkräfte auf.

- Diagonalen und Vertikalen: Diese Elemente verbinden den Obergurt und Untergurt und bilden die typische Dreiecksstruktur eines Fachwerks. Sie sorgen für Steifigkeit und Lastverteilung.

- Schrägstrebenelemente: Sie bieten zusätzliche Stabilität und verhindern das seitliche Verschieben der Stäbe.

- Gefach: In Fachwerkhäusern sind dies die Zwischenräume zwischen den Holzstrukturen, die mit Materialien wie Lehm oder Ziegel ausgefüllt werden.

Jede dieser Komponenten trägt maßgeblich zur strukturellen Integrität eines Fachwerks bei und muss sorgfältig geplant und umgesetzt werden.

Funktionsprinzip eines Fachwerks

Das Funktionsprinzip eines Fachwerks basiert auf der besonderen Steifigkeit der Dreiecksstruktur. Diese Form gewährleistet die effiziente Ableitung der Lasten zu den Knotenpunkten, welche die Kräfte weiter auf die Stäbe verteilen. Diese Konstruktionen nutzen in der Regel gelenkige Knoten, die die Übertragung von Biegemomenten minimieren und die Strukturanalyse vereinfachen.

Ein wesentliches Merkmal ist die exakte Ausrichtung der Stäbe, um Verformungen und Knickproblemen vorzubeugen. Vertikale Lasten, wie Eigengewicht und zusätzliche Kräfte, werden direkt in die Stäbe geleitet, während horizontale Lasten durch diagonale Stäbe aufgenommen werden.

Die Vorteile eines Fachwerks umfassen effiziente Materialnutzung, Gewichtsreduktion und Flexibilität in der Gestaltung. Durch die Differenzierung in Zug- und Druckstäbe können Materialien gezielt und effizient eingesetzt werden.

Arten von Fachwerken

Es gibt verschiedene Fachwerktypen, die je nach Anforderungen und Lastfällen eingesetzt werden:

- Pratt-Fachwerk: Die Diagonalen sind auf Zug, die Vertikalen auf Druck belastet. Ideal für längere Spannweiten unter vertikalen Lasten.

- Howe-Fachwerk: Die Diagonalen sind auf Druck, die Vertikalen auf Zug belastet, häufig in Brücken verwendet.

- Warren-Fachwerk: Verwendet gleichseitige Dreiecke, um Lasten gleichmäßig zu verteilen, ideal für gleichmäßig verteilte Lasten.

- Fink-Fachwerk: Charakterisiert durch eine W-Form, hauptsächlich in Dachkonstruktionen.

- K-Fachwerk: Zusätzliche Diagonalen erhöhen die Stabilität, besonders für Anwendungen mit höheren Belastungen.

- Gambrel-Fachwerk: Für Dächer mit unterschiedlichen Neigungen, maximiert nutzbaren Dachraum.

Die Auswahl des passenden Fachwerktyps sollte sorgfältig den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts angepasst werden.

Statische Bestimmtheit

Die statische Bestimmtheit ist entscheidend für die Analyse und Sicherheit eines Fachwerks. Ein Fachwerk ist statisch bestimmt, wenn die Anzahl der Stäbe (s), Knotenpunkte (k) und Auflagerreaktionen (r) so gewählt ist, dass alle Kräfte allein durch Gleichgewichtsbedingungen bestimmbar sind. Die Gleichung \(2k – r = s\) wird hierzu verwendet.

Statisch bestimmte Fachwerke bieten den Vorteil einer eindeutigen Berechnung aller Kräfte, Stabilität ohne Verschieblichkeit und reduzierten Berechnungsaufwand. Prüfen Sie die statische Bestimmtheit mittels der Abzählformel:

- Zählen Sie die Knotenpunkte (k) und Stäbe (s).

- Bestimmen Sie die Anzahl der Auflagerreaktionen (r) anhand der Lagerarten und ihrer Freiheitsgrade.

- Wenden Sie die Gleichung \(2k – r = s\) an, um die statische Bestimmtheit zu überprüfen.

Ein korrekt dimensioniertes Fachwerk erfüllt diese Gleichung.

Berechnungsmethoden

Zur Bestimmung der Stabkräfte in einem Fachwerk gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, basierend auf den Prinzipien der Statik und Festigkeitslehre:

Knotenpunktverfahren

Beim Knotenpunktverfahren werden für jeden Knotenpunkt die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt. Dies führt zu einem linearen Gleichungssystem, das zur Bestimmung der Stabkräfte gelöst wird.

Rittersches Schnittverfahren

Dieses Verfahren ermöglicht die gezielte Berechnung einzelner Stabkräfte durch gedankliches Zerschneiden des Fachwerks und Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen für den Schnittbereich.

Hennebergsches Stabtauschverfahren

Für komplexere Systeme wird das Hennebergsche Stabtauschverfahren genutzt, bei dem Stäbe ersetzt oder hinzugefügt werden, um die Berechnung zu vereinfachen.

Cremonaplan

Der Cremonaplan ermöglicht eine graphische Bestimmung der Stabkräfte durch Zeichnen von Kräftepolygonen. Dies ist besonders anschaulich und nachvollziehbar.

Finite-Elemente-Methode (FEM)

Die FEM wird für komplexe Fachwerksysteme verwendet und ermöglicht die präzise Analyse statisch unbestimmter Systeme unter Berücksichtigung von Verformungen und Nebenspannungen.

Durch die Wahl der passenden Berechnungsmethode können Sie sicherstellen, dass Ihr Fachwerk den Anforderungen gerecht wird.

Materialien und Anwendungen

Fachwerke werden aus verschiedenen Materialien gefertigt, die Tragfähigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit beeinflussen:

Materialien

- Holz: Leicht bearbeitbar und ästhetisch ansprechend, aber witterungsempfindlich.

- Stahl: Hohe Festigkeit und Belastbarkeit, jedoch korrosionsanfällig.

- Aluminium: Vereint Festigkeit von Stahl mit geringem Gewicht und höherer Korrosionsbeständigkeit.

- Beton: Selten für Fachwerke genutzt, bietet jedoch hohe Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit in speziellen Fällen.

Anwendungen

Fachwerke finden vielfältige Anwendungen, abhängig von den spezifischen Konstruktionsanforderungen:

- Brücken: Hohe Tragkraft und geringes Eigengewicht für große Spannweiten.

- Dachkonstruktionen: Stützenfreie, große Räume unter dem Dach.

- Industriehallen: Flexibel nutzbare, stützenfreie Innenräume.

- Kräne: Leichte und stabile Konstruktionen für hohe Lasten.

- Masten: Geeignet für große Höhen und wirtschaftlich.

Die gezielte Materialwahl und korrekte Umsetzung der Fachwerkkonstruktion sorgen für effiziente und nachhaltige Bauprojekte.

Vor- und Nachteile von Fachwerken

Fachwerke bieten sowohl Vorteile als auch Herausforderungen:

Vorteile

- Hohe Tragfähigkeit: Effiziente Materialnutzung bei großer Spannweite.

- Gestaltungsflexibilität: Vielfältige Design- und Konstruktionsmöglichkeiten.

- Langlebigkeit: Nutzung robuster Materialien wie Stahl oder Aluminium.

- Ökologische Bauweise: Verwendung natürlicher Materialien wie Holz.

Nachteile

- Hoher Konstruktionsaufwand: Präzise Planung und Montage erforderlich.

- Witterungsanfälligkeit: Holz benötigt regelmäßigen Schutz und Wartung.

- Höhere Baukosten: Insbesondere bei traditionellen Fachwerkhäusern.

Diese Vor- und Nachteile sollten bei der Planung eines Bauprojekts berücksichtigt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Reale Fachwerke

Reale Fachwerke weisen im Gegensatz zu idealen Fachwerken einige Besonderheiten auf:

- Biegesteifigkeit der Knoten: Reale Knotenverbindungen haben eine gewisse Biegesteifigkeit, die zusätzliche Momente erzeugen kann.

- Exzentrizität der Stabkräfte: Achsen der Stäbe schneiden sich nicht immer exakt in den Knotenpunkten, was zusätzliche Biege- und Torsionsmomenten verursacht.

- Eigenlast der Stäbe: Berücksichtigen Sie das Eigengewicht jedes Stabs in der Auslegung.

- Materialwahl und Witterungseinflüsse: Materialien beeinflussen das Verhalten und die Langlebigkeit des Fachwerks.

- Montagetoleranzen und Baufehler: Abweichungen von der Idealform durch Montagetoleranzen und Baufehler können Spannungen erzeugen.

Die Berücksichtigung dieser Faktoren ist essenziell für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit von Fachwerkkonstruktionen.