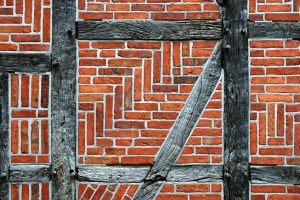

Lehmausfachungen im Fachwerkbau

Lehmausfachungen haben im Fachwerkbau eine lange Tradition und bieten viele Vorteile. Lehm ist ein regional verfügbarer Baustoff und wird häufig in Form von Leichtlehmsteinen und Lehmmörtel verwendet. Diese Materialien eignen sich besonders zur Ausmauerung der Gefache, den Zwischenräumen innerhalb der tragenden Holzkonstruktion eines Fachwerkhauses.

Eigenschaften und Vorteile von Lehmsteinen

- Feuchtigkeitsregulierend: Lehm kann Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen und bei Trockenheit wieder abgeben, was für ein gesundes Raumklima sorgt und die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden schützt.

- Hohe Dämmleistung: In Form von Leichtlehm erzielt Lehm gute Dämmwerte, die auch bei winterlichen Temperaturen für Wohnkomfort sorgen.

- Umweltfreundlich: Lehm und Holz sind Naturmaterialien, die ohne große Umwandlungsprozesse direkt verbaut werden können. Dies spart Energie und reduziert den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes.

Für die Sanierung von Fachwerkhäusern werden sowohl traditionelle als auch moderne Techniken eingesetzt. Die Integration neuer Methoden kann die Bauzeit verkürzen und die Statik verbessern.

Um die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen, sollten Sie die Gefache von außen mit Kalkputz versehen. Dieser Putz bietet zusätzlichen Schutz gegen Regen und verlängert die Haltbarkeit der Lehmausfachung. Achten Sie auf die richtige Mischung und Auftragstechnik für ein optimales Ergebnis.

Historische Lehmausfachungen

Historische Techniken der Lehmausfachung im Fachwerkbau kombiniertem lokale Materialien und handwerkliches Können. Typischerweise wurden die Gefache mit verschiedenen Methoden erstellt:

- Stakung und Flechtwerk: Eichenstaken wurden zwischen die Holzrahmen eingesetzt und mit Weidenruten umflochten. Strohlehm wurde beidseitig auf das Geflecht aufgetragen und in die Zwischenräume gedrückt.

- Putzträger-Geflecht: Ein Spalier aus Weichholzruten diente als Grundlage für die Strohlehmschicht.

- Lehmsteine: Lehmsteine wurden direkt in den Gefachen vermauert, ohne zusätzliche Holzanteile.

- Lese- oder Feldsteine: Regionale Natursteine wurden mit Lehm vermauert.

Historische Lehmputze nutzten eine Strohlehmmischung, die von Hand aufgetragen wurde. Schwundrisse im Strohlehm wurden nach dem Trocknen mit Kalkputz außen und Lehmputz innen ausgeglichen. Diese Materialien harmonieren gut und dienen der langfristigen Erhaltung der Bausubstanz.

Moderne Lehmausfachungen

Im modernen Fachwerkbau bieten Leichtlehmsteine und Leichtlehmmörtel zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Techniken.

Vorteile moderner Leichtlehmsteine und Leichtlehmmörtel

- Stabilität und Beständigkeit: Leichtlehmsteine der Anwendungsklasse 1 (AK1) und der passende Leichtlehmmörtel gewährleisten eine dauerhafte Haltbarkeit, auch im feuchten Zustand.

- Wirtschaftlichkeit: Vorgefertigte Lehmsteine vereinfachen und beschleunigen den Bauprozess erheblich.

- Witterungsschutz: Kalkputz schützt die Lehmsteine dauerhaft vor Witterungseinflüssen.

Anwendungshinweise

- Mauern der Gefache: Achten Sie darauf, dass die Lehmsteine gut mit dem Leichtlehmmörtel verbunden sind, um eine homogene und stabile Wandstruktur zu gewährleisten.

- Auftrag des Kalkputzes: Der Kalkputz sollte erst nach ausreichender Trocknung der Lehmausfachungen aufgetragen werden, um Rissbildungen zu vermeiden.

Diese modernen Techniken kombinieren die Vorteile des traditionellen Fachwerkbaus mit den Anforderungen an moderne Bauweisen und Haltbarkeit. Berücksichtigen Sie stets die spezifischen Bedingungen und klimatischen Einflüsse auf Ihr Bauvorhaben.

Sanierung von Lehmausfachungen

Bei der Sanierung von Lehmausfachungen in Fachwerkhäusern ist es wichtig, das bestehende Material weitestgehend zu erhalten und genau zu dokumentieren.

Vorgehensweise bei der Sanierung

- Materialprüfung und Auswahl: Prüfen Sie das vorhandene Material auf Verunreinigungen. Gereinigter, gebrauchter Lehm kann wiederverwendet werden. Ergänzen Sie, wenn nötig, mit modernen Lehmbaustoffen.

- Reparatur von Strohlehmbewurf und Geflecht: Stabilisieren Sie Holzstaken und Weidengeflechte. Füllen Sie Fraßlöcher und Risse im Strohlehm mit neuer Strohlehmmischung.

- Lehmsteine einsetzen: Bei stark beschädigten Gefachen setzen Sie neue Lehmsteine der Anwendungsklasse 1 ein.

- Trocknungszeiten berücksichtigen: Planen Sie ausreichend Trocknungsphasen ein, um Rissbildungen und Verformungen zu vermeiden.

Feuchtigkeitsregulierung und Putzarbeiten

- Feuchtigkeitsmanagement: Verwenden Sie diffusionsoffene Außenputze, typischerweise aus Kalk.

- Putzaufträge: Tragen Sie dünnschichtige Kalkputze nach ausreichender Trocknungszeit auf.

Durch sorgfältige Planung und den Einsatz passender Materialien kann die Sanierung Ihrer Lehmausfachungen nachhaltig und langlebig gelingen.

Reparatur von Lehmausfachungen

Die Reparatur von Lehmausfachungen in Fachwerkhäusern erfordert sorgfältige Planung und die Verwendung passender Materialien.

Vorgehensweise bei der Reparatur

- Materialwahl und -prüfung: Verwenden Sie Materialien, die dem Bestand möglichst entsprechen. Prüfen und reinigen Sie den vorhandenen Lehm.

- Geflecht und Strohlehmbewurf: Ersetzen Sie beschädigte Teile des Geflechts aus Stakung und Strohlehm. Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel.

- Lehmsteinmauerwerk: Reparieren Sie Lehmsteinmauerwerk ähnlich wie herkömmliches Mauerwerk. Achten Sie auf die Wasserlöslichkeit des Lehmmörtels.

- Dreifache Stabilitätsprüfung: Testen Sie die Ausfachung nach jeder Reparaturphase auf ihre Stabilität.

Trocknungszeit und Feuchtigkeitsmanagement

- Ausreichende Trocknungszeit: Geben Sie dem neuen Lehm genügend Zeit zum Trocknen.

- Feuchtigkeitsregulierung: Verwenden Sie diffusionsoffene Putzmaterialien auf Kalkbasis.

Berücksichtigen Sie die Anforderungen der Baudenkmalpflege bei Neuausfachungen, indem Sie authentische historische Methoden anwenden.

Außenputz im Fachwerkbau

Der richtige Außenputz ist entscheidend, um Fachwerkfassaden langfristig vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Anforderungen an den Außenputz

- Feuchtigkeitsregulierung: Kalkputze sind wasserabweisend und diffusionsoffen.

- Richtige Zusammensetzung: Kalkputze sollten groben Sand und Tierhaare für eine stabile und flexible Struktur enthalten. Vermeiden Sie hydraulische Zusätze.

- Zeitpunkt des Auftrags: Warten Sie bis nach der ersten Heizperiode, um Rissbildungen zu minimieren.

Praktische Tipps zur Anwendung

- Vorbereitung der Putzflächen: Bereiten Sie die Flächen gründlich vor, entfernen Sie lose Bestände und stabilisieren Sie bewitterte Flächen.

- Schichtdicke: Die Putzschicht sollte durchgängig mindestens 15 bis 20 mm dick sein.

- Anstrich: Verwenden Sie mineralische, offenporige Farben nach dem Trocknen des Kalkputzes.

Durch eine sorgfältige Vorbereitung und Anwendung angepasster Materialien tragen Sie zur Langlebigkeit und Stabilität Ihrer Fachwerkfassade bei.

Vorbereitung und Anstrich des Außenputzes

Für einen langlebigen und stabilen Außenputz im Fachwerkbau ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Reinigen Sie die Putzflächen gründlich, entfernen Sie lose Bestände und stabilisieren Sie beanspruchte Stellen.

Schritte zur Vorbereitung

- Putzuntergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass alle Flächen sauber, trocken und frei von Fetten oder Ölen sind.

- Vorbehandlung der stark bewitterten Flächen: Schützen Sie exponierte Bereiche durch zusätzliche Schichten.

- Auftrag des Kalkputzes: Beginnen Sie mit einem Spritzbewurf, gefolgt von einer stabilen Basis- und einer glatten Oberputzschicht.

Anstrich des Außenputzes

Nach dem Trocknen sollte ein schützender Anstrich folgen, um die Frostempfindlichkeit zu reduzieren. Verwenden Sie diffusionsoffene, mineralische Farben.

Wichtige Tipps

- Timing: Warten Sie mit dem endgültigen Anstrich bis nach der ersten Heizperiode.

- Vermeidung von Zementzusätzen: Verwenden Sie keine zementgebundenen Putze, da diese Spannungen im Holz verursachen können.

Durch sorgfältige Vorbereitung und den Einsatz passender Materialien ermöglichen Sie es der Fachwerkfassade, ihre Schutzfunktion optimal zu erfüllen und gleichzeitig ihre historische Ästhetik zu bewahren.